«Vi racconto come non volevo fare l’architetto», inizia così la lectio magistralis “No Space, No Time” di Massimiliano Fuksas ospite alla Casa dell’Architettura di Roma in un incontro coordinato da Marco Maria Sambo, segretario dell’Ordine degli architetti di Roma e Provincia e direttore di AR Magazine.

Dalla sua esperienza come pittore all’iscrizione con poca o nessuna convinzione alla Facoltà di Architettura fino agli incontri importanti, quelli che aprono nuove prospettive e funzionano da propulsore per alimentare la passione e intraprendere la propria strada con convinzione. Inaspettatamente, il racconto di Fuksas è articolato non sulle architetture prodotte, bensì sulle persone importanti incontrate. Tra questi gli Archigram, conosciuti a Londra dopo aver terminato con anticipo il biennio di Architettura. E poi: Henning Larsen da cui va a lavorare ancor prima di laurearsi, autore di memorabili progetti come il teatro dell’opera di Copenaghen; Peter Rice, uno degli ingegneri strutturisti più geniali su cui i grandi architetti hanno potuto contare per opere come il Centre Pompidou di Piano e Rogers o la Sydney Opera House di Jørn Utzon, altro architetto danese con cui Fuksas ha lavorato ai tempi dell’Opera House.

Ed ancora l’esperienza come docente alla Columbia University di New York e poi l’insegnamento alla École Spéciale d’Architecture con Virilio. L’incontro con Oscar Niemeyer, «maestro di vita». «Utzon è stato molto importante perché ha cambiato il mio modo di pensare, mi insegnò il coraggio». Il coraggio di battersi per le proprie idee, come fece Utzon nel difendere il suo progetto dell’Opera House quando gli «fu criticata la sezione interna», ha raccontato Fuksas. «Mi ha fatto capire – ha sottolineato subito dopo – che le idee vanno difese».

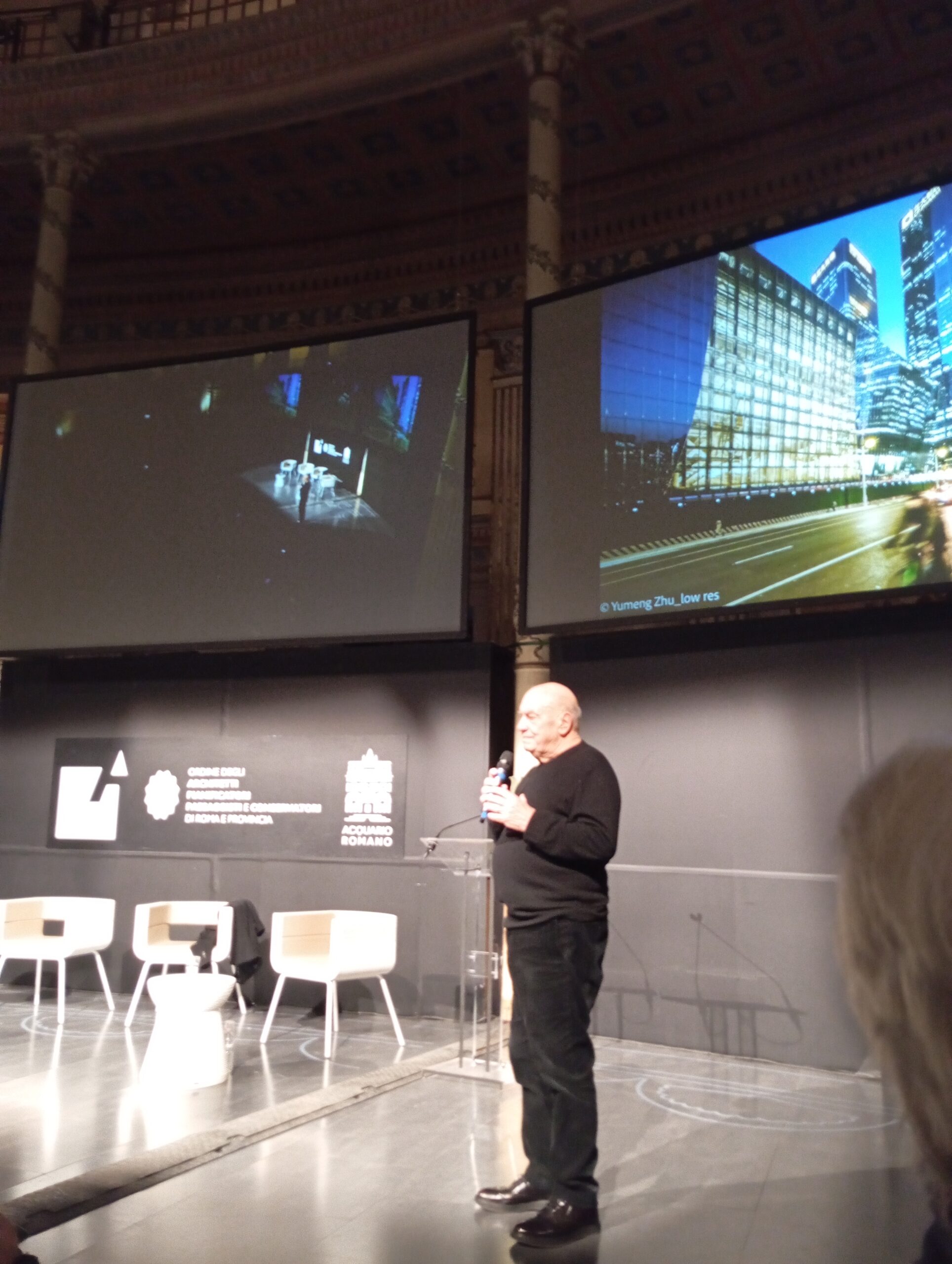

Ma perché Fuksas incentra gran parte del suo discorso sugli incontri importanti? Lo dice lui stesso: «Per dirvi che quello dell’architetto è un mestiere difficilissimo, anche se io dico sempre il contrario: ha bisogno di pazienza e attenzione, devi cercare di capire cosa vuoi raccontare e quando lo hai capito la gran parte del lavoro è già fatta. Ma è soprattutto necessario mettersi in una posizione tale da incontrare delle persone, ma non per trarne benefici, ma perché il nostro è un mestiere che ha bisogno degli altri, di tante altre professioni, non è un mestiere che si può fare da soli».

È chiaro che i progetti vanno anche amati. «Tutti i progetti, anche i più piccoli – afferma Fuksas – sono straordinari perché per ognuno di noi sono un pezzo di vita: non si sa quanto la vita sia diversa e distante dal progetto e da quello che facciamo in quel periodo. I progetti ci ricordano quello che facevamo nel momento in cui ci lavoravamo, le nostre storie».

Altro consiglio emerso nel dialogo con Claudia Ricciardi e Alice Buzzone, consigliere dell’OAR: l’architetto deve eliminare dal suo vocabolario la parola compromesso. «Va cancellata», afferma Fuksas. Il compromesso lo si fa solo con se stessi, quando si capisce che l’idea funziona, va bene per quel territorio ed è economicamente compatibile». Poi l’idea va difesa. «Noi – spiega – non realizziamo i sogni del cliente, noi dobbiamo fare qualcosa per portarlo più in avanti, spiegargli che il mondo è diverso, poi lo capirà. Noi abbiamo una missione seria e la Biennale di Venezia del 2000 (diretta da lui e da Doriana Fuksas, nda) era basata sul principio “Less aesthetics; more ethics”: l’etica in questa epoca è la cosa più importante, ci deve sostenere, senza una struttura etica forte non si va da nessuna parte».

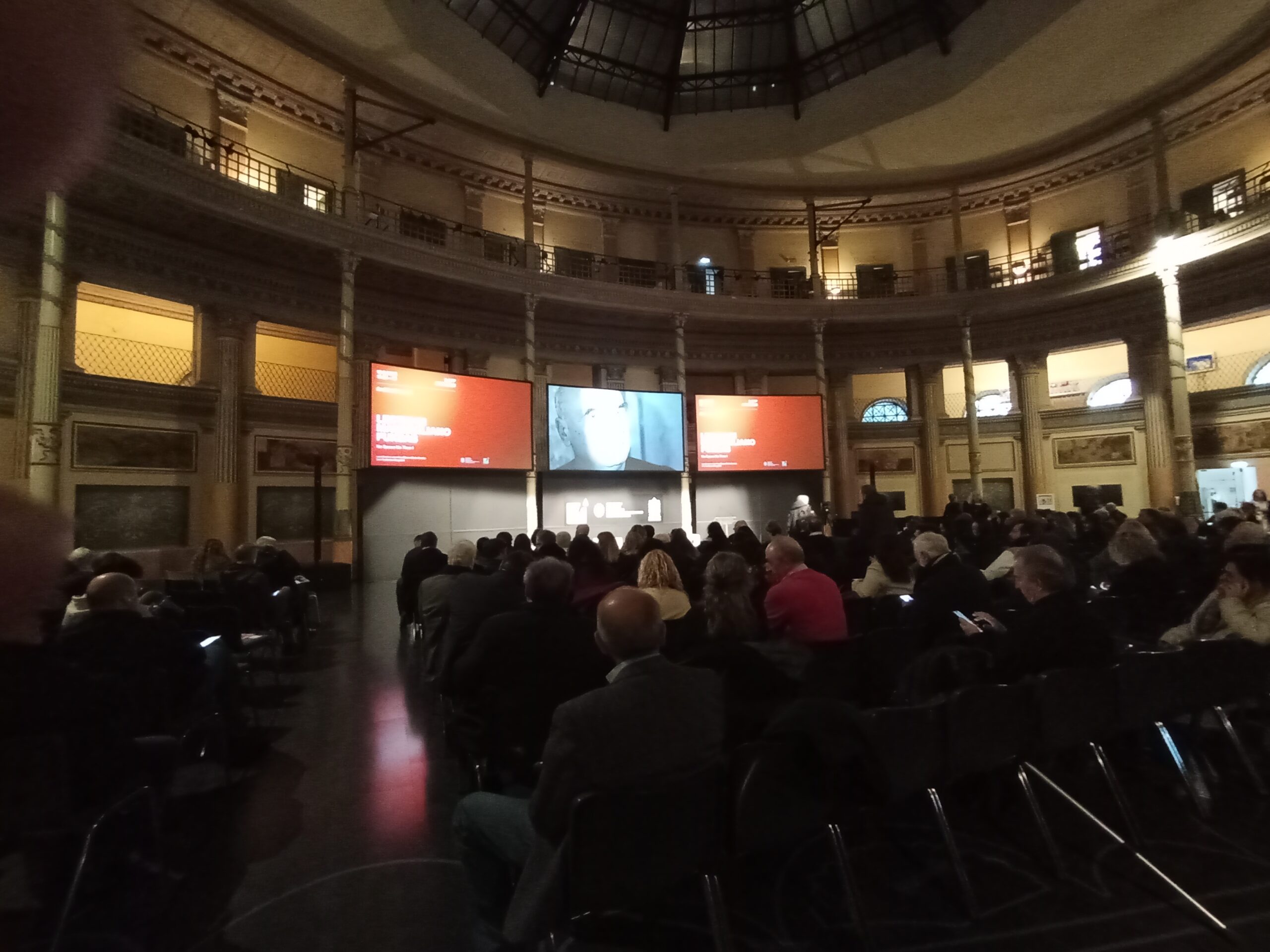

L’incontro è stato parte del ciclo “architetti romani”. «Il ciclo è dedicato ai maestri che hanno operato a livello nazionale e internazionale mostrandoci il legame tra il progetto, il momento storico e la visione che vi è dietro. I nostri architetti continuano a donarci grandi perle e non poteva mancare una figura che ha lavorato tanto anche fuori dal nostro territorio. Quello che noi conosciamo è la realizzazione, ciò che a noi interessa è il percorso: come si arriva al progetto e quali sono gli obiettivi», sottolinea Alessandro Panci, presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia.

«Ritorna sempre, in questi incontri sugli Architetti romani, la sostanza culturale di cui si sono cibati i Maestri, che lega la Storia al Contemporaneo. Nel caso di Massimiliano Fuksas questa sostanza arriva a prefigurare letteralmente il futuro, anticipandolo. È la materia sognata che da arte diventa realtà – concreta – e costruisce la città, in tutto il mondo. È un passaggio dall’arte, dal sogno, fino alla materia dell’architettura», afferma Marco Maria Sambo, Segretario dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia e coordinatore scientifico dell’evento.

«Lo studio di Massimiliano e Doriana Fuksas – prosegue Sambo – ha costruito tantissimo su scala internazionale, è stato in grado di modificare molteplici e complessi brani urbani. Studiando e ristudiando il percorso di Massimiliano, notavo che tutto nasce proprio da questo sogno dell’arte, dalle visioni sognate che sono poi capaci di modificare il territorio. Fuksas riesce sempre a delineare quel “caos sublime” che nasce dall’arte (per citare una pubblicazione di Massimiliano Fuksas, con Paolo Conti) ed è un “caos sublime” che si traduce costantemente nella materia dell’architettura e del disegno urbano. Fuksas ci ha quindi dimostrato che i sogni e l’arte si possono trasformare in realtà, e quel caos sublime si può trasformare nel nostro futuro».