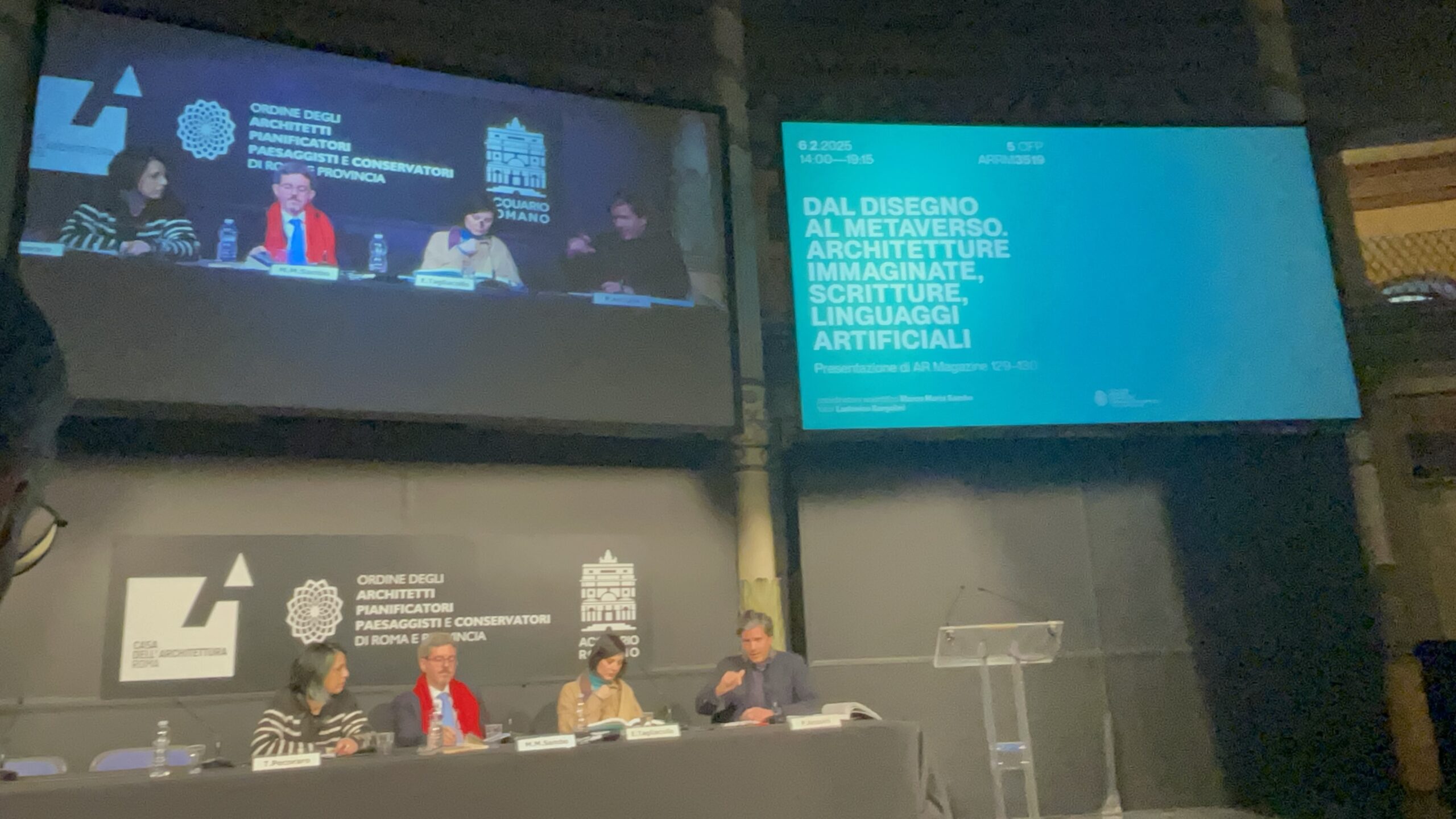

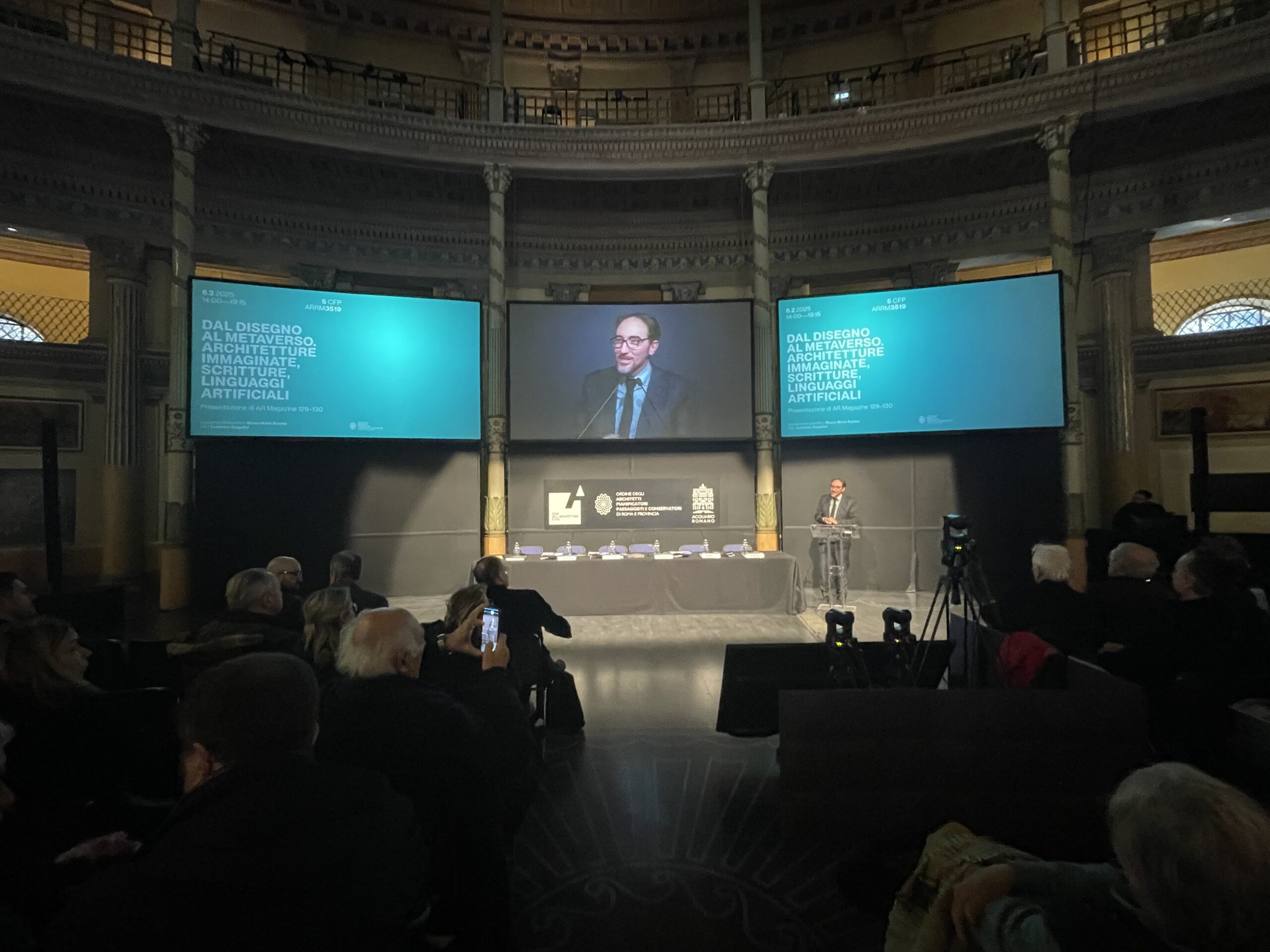

Un «laboratorio permanente» di ricerca, sperimentazione e approfondimento culturale sull’architettura – sulla sua storia, sulla sua evoluzione, sulle rivoluzioni in atto, sulle prospettive – «che parte dal passato e arriva sempre fino al contemporaneo, tentando talvolta di prefigurare il possibile futuro»: dalla professione alle trasformazioni urbane – con un’attenzione particolare a Roma -, dalla valorizzazione degli archivi ai nuovi scenari aperti dallo sviluppo tecnologico applicato alla progettazione. È il ruolo che si è conquistata negli ultimi anni AR Magazine, la rivista dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia il cui nuovo numero doppio 129-130 — dal titolo «Dal disegno al metaverso. Architetture immaginate, scritture, linguaggi artificiali / From Drawing to the Metaverse. Imagined Architecture, Scripts, Artificial Languages» è stato presentato lo scorso 6 febbraio alla Casa dell’Architettura nel corso di un convegno che ha visto la partecipazione di ospiti illustri, esperti ed autori della rivista per alimentare la riflessione sui temi del nuovo numero monografico.

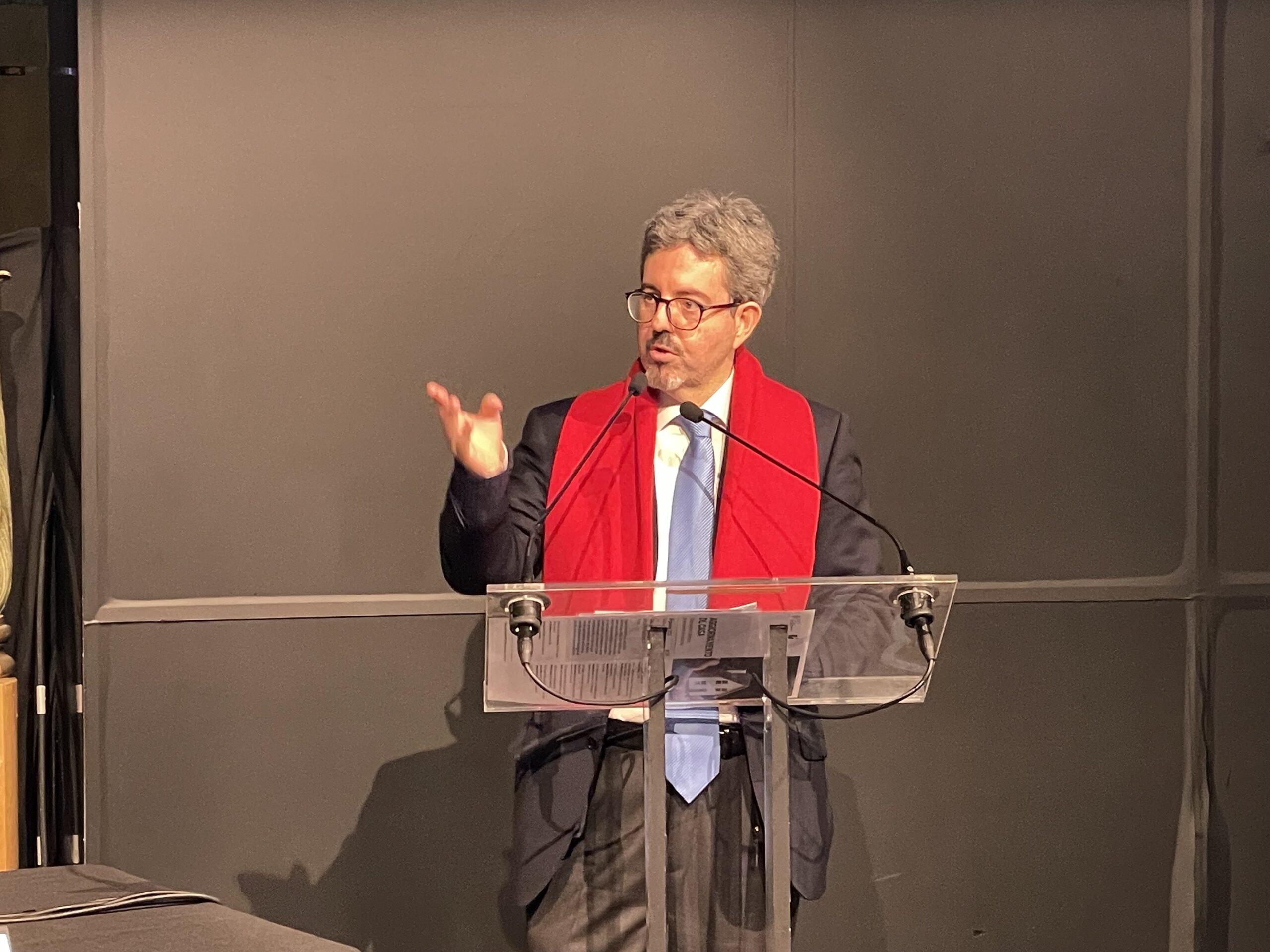

L’obiettivo – spiega Marco Maria Sambo, segretario OAR e direttore AR Magazine – è sempre quello di fare Cultura, fondamentale sia per l’architettura che per la professione perché, è bene ricordarlo, la cultura è la sostanza che occorre anche per entrare, in modo consapevole, in un cantiere. La rivista ha compiuto un percorso che è partito nel 2018, quando abbiamo trasformato il precedente AR in AR Magazine partendo dall’attualità critica di Bruno Zevi, con il numero 120, per arrivare a ragionare, nell’ultimo numero doppio, 129-130, sul disegno di architettura e sul futuro legato all’intelligenza artificiale, dal disegno al metaverso, dal sogno disegnato al virtuale, dall’immaginario utopico alla distopia del contemporaneo».

La rivista dell’Ordine, ha sottolineato il presidente OAR, Alessandro Panci, nella parte introduttiva del convegno – è diventata un volume monografico, pianificato e realizzato con grande attenzione e qualità, sia per quanto riguarda i contenuti che nella veste grafica. Uno strumento offerto grautitamente ai nostri iscritti – e non solo – con l’obiettivo di aumentare la conoscenza, la consapevolezza, la comprensione attraverso articoli, riflessioni, approfondimenti che spesso prendono spunto dagli archivi di architettura, una fonte di enorme valore per capire la genesi delle idee progettuali, a partire dal pensiero e dalla percezione della vita che ne hanno costituto il contesto. AR Magazine è anche uno strumento, quindi, che aiuta a mostrare come la figura dell’architetto sia fondamentale per tutti gli aspetti della quotidianità, dalla qualità della vita agli aspetti sociali connessi alla possibilità di godere di spazi ben progettati».

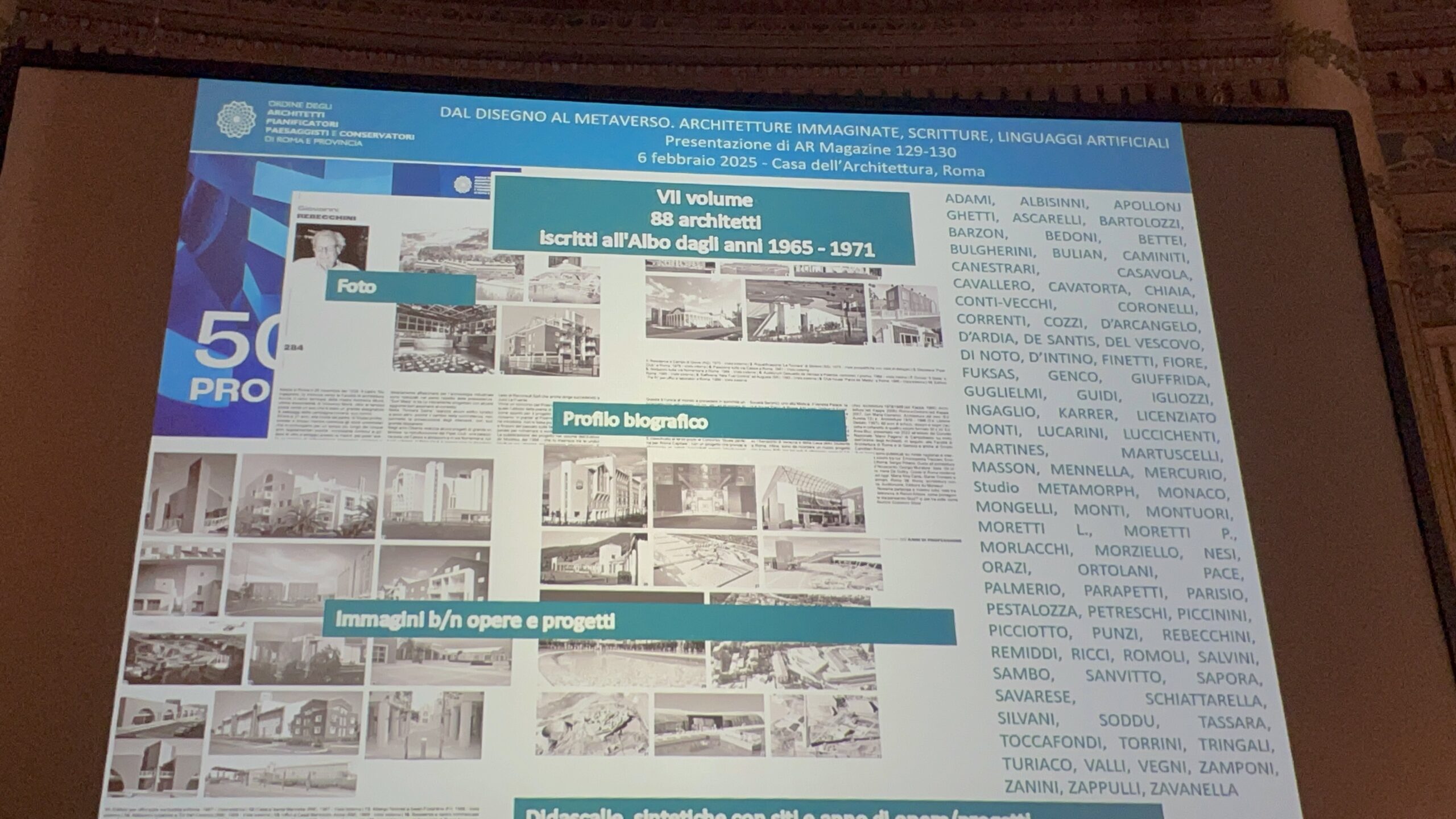

Il numero 129-130 di AR Magazine

«Dal disegno al metaverso. Architetture immaginate, scritture, linguaggi artificiali» – come detto – è il titolo di AR Magazine 129-130, nuovo numero doppio della rivista OAR, e dell’evento organizzato dall’Ordine – con il coordinamento scientifico di Marco Maria Sambo – durante il quale sono stati raccontati e approfonditi i temi al centro del volume: 416 pagine a colori, centinaia di immagini inedite, interviste e articoli di architetti, professori e grandi disegnatori italiani e internazionali.

«Dai disegni d’archivio di fine ’800 agli immaginari novecenteschi dell’architettura disegnata – ha detto il direttore Sambo – gli architetti ricercano da sempre il futuro e nuove modalità per pensarlo, nuovi scenari dove vivere, nuovi mondi da creare con gli strumenti a disposizione, con una matita, una china, con il mouse e lo schermo di un computer o con le parole chiave da inserire nel meccanismo dell’intelligenza artificiale. In una parola: sperimentazione. Perché dalle architetture immaginate ai linguaggi artificiali, emerge sempre la capacità di rimettere in gioco tutto, cercando diverse strade, moltiplicando le domande, le estetiche, le dinamiche di approccio alla vita. L’essenza stessa del nostro mondo sarà modificata dall’intelligenza artificiale. Una rivoluzione che dovremo saper guidare, per modificare al meglio il disegno delle nostre città, la nostra architettura, la sostenibilità delle nostre scelte».

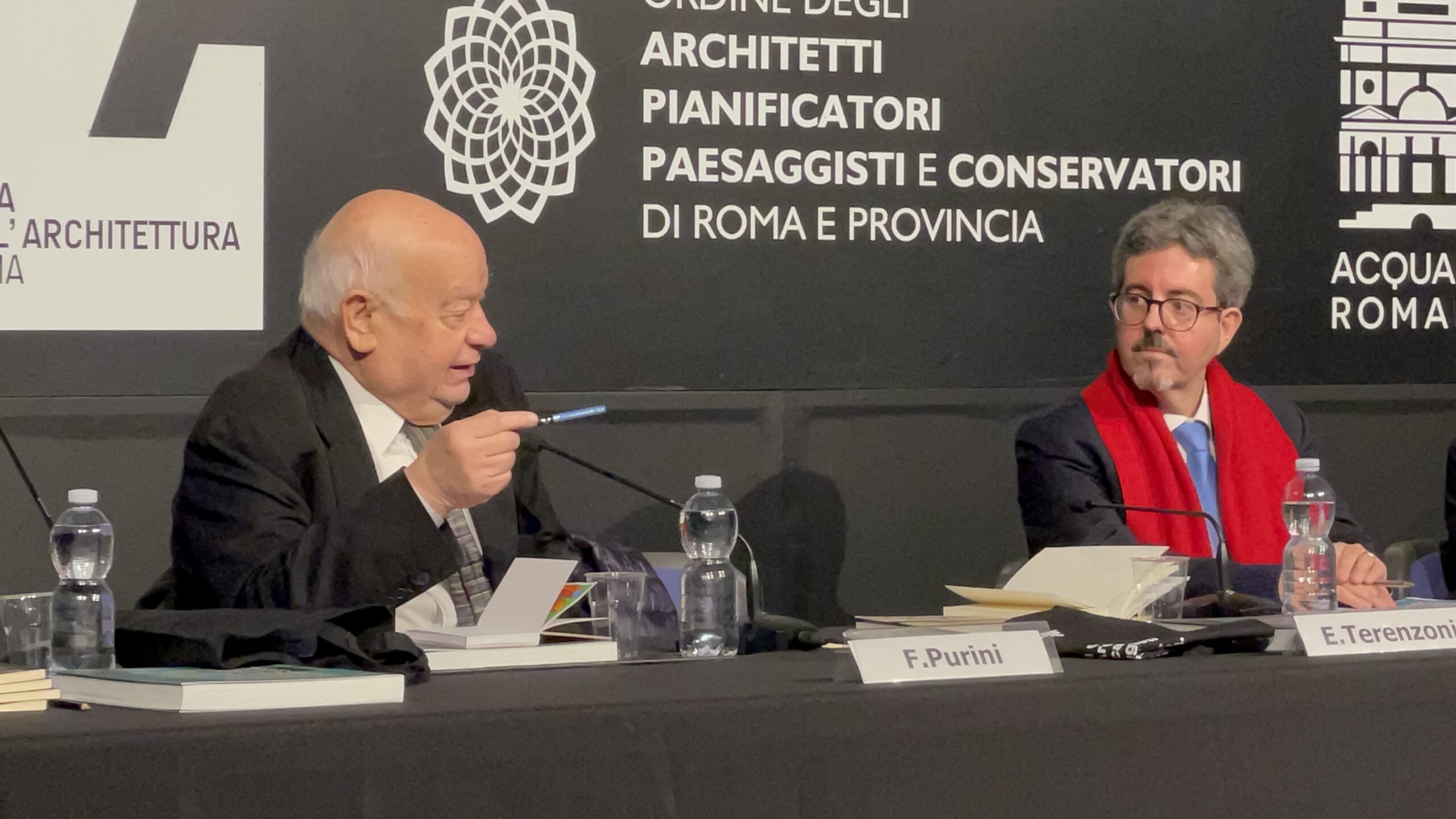

La riflessione di Franco Purini

Ad aprire la giornata, entrando nel vivo del tema al centro della riflessione, è stato uno degli ospiti d’onore dell’evento, Franco Purini, architetto e professore emerito della Facoltà di Architettura della Sapienza, con un intervento dal titolo «Un percorso nel disegno» in merito al quale – ha spiegato – ha indicato «alcune questioni fondamentali, a partire dal fatto che nell’architettura abbiamo tre modelli che definiscono il disegno». Il primo – ha proseguito Purini – «è il disegno come ricerca e comprensione del reale, per capire un paesaggio bisogna disegnarlo, se non si disegna un paesaggio non si capirà mai. Così come non possiamo smarrire un’idea che ci è venuta in mente per un’architettura, così non possiamo dimenticare uno schizzo che poi diventerà un progetto completo. Il primo tipo di disegno, quindi, è proprio lo studio di ciò che è il mondo, delle cose che ci circondano – gli alberi, le rocce, le lontananze, le vicinanze l’acqua – e che si possono intendere soltanto studiandole con il disegno. Il secondo tipo di disegno è semplicemente un disegno di architettura che può essere anche un disegno artistico. Ci sono alcuni disegni ‘per costruire’ realizzati da architetti importanti che rappresentano anche una sorta di prova artistica una scrittura dell’architettura, con un significato che andava oltre l’oggettività dell’opera da realizzare. L’ultimo aspetto da segnalare riguarda l’architettura disegnata, che è l’insieme di visionarietà, da una parte, e utopia, dall’altra. La prima è ciò che ci porta al di là del vero, di quello che noi sappiamo e abbiamo imparato, facendo il tentativo di andare oltre, ad esempio oltre i progetti che si fanno convenzionalmente in un determinato periodo del tempo. E poi c’è l’utopia, che è il modo attraverso cui una parte della società si sovverte, va contro se stessa e si modifica. Quindi l’architettura disegnata è esattamente ciò che ci consente di prevedere il futuro».

Qui la video riflessione di Franco Purini

Confronto, riflessione, approfondimento: gli ospiti del convegno

Docenti universitari, professionisti, critici di architettura, esperti – trai quali molti autori degli articoli della rivista – hanno animato la discussione sui temi del volume monografico, incartando i propri interventi sui temi che spaziano dal disegno di architettura – da una lettura della sua trasformazione al racconto della propria visione sull’argomento – fino all’impatto dell’intelligenza artificiale sull’immaginario architettonico e sul modo di progettare.

Marco Petreschi, ordinario di Composizione architettonica, per circa quarant’anni docente alla Facoltà di Architettura della Sapienza considera il disegno «un elemento assolutamente indispensabile, senza il quale non si fa architettura. La mente elabora un’idea di spazio, di pianta, la quale però deve essere sbobinata attraverso la mano che disegna ciò che pensiamo, riportando su un foglio quell’idea di spazio che poi andrà a proiettarsi verso la sua realizzazione. Ma il disegno è anche una forma di evasione, di fuga dalla realtà, che lascia spazio alla fantasia, a dei mondi che spesso sogniamo e che in qualche modo riusciamo a trasportare sul foglio».

Qui l’intervista a Marco Petreschi

Per Anfonso Giancotti, ordinario della Facoltà di Architettura alla Sapienza – che ha partecipato con una relazione «Nuovi Mondi. Il potere assoluto dell’immaginazione», titolo anche dell’ultimo libro che raccoglie i suoi disegni, «il disegno è un’occasione per coltivare il proprio immaginario. I disegni che realizzo raffigurano spazi decisamente irreali che però servono a esplorare, appunto, la mia idea di spazio, rappresentandolo in maniera diversa. Una sorta di serbatoio al quale attingo poi quando lavoro sulle architetture destinate ad essere costruite, che mi permette di tenere vive quelle contraddizioni necessarie a elaborare un progetto reale. Sono spazi che hanno volutamente una loro instabilità, fragili ma che puntano a restituire centralità all’osservatore. L’obiettivo è anche quello di lavorare sulla dimensione affettiva dello spazio, sull’atmosfera di uno spazio, non considerando le capacità di uno spazio solo nella sua dimensione fisica, ma anche di capire come esso possa in qualche modo condizionare da punto di vista percettivo ed emotivo il carattere, la natura di chi lo abita.

Qui la video intervista ad Alfonso Giancotti

In uno scenario che sta cambiando in un modo molto rapido, anche grazie all’avvento dell’intelligenza artificiale – ha affermato Valerio Palmieri, professore ordinario Facoltà di Architettura di Roma Tre (sul tema «Architettura disegnate») – «considero il disegno come uno strumento di meditazione sullo spazio e sulle sue potenzialità anche costruttive. In un ragionamento che, in qualche modo, appartenendo anche alla sfera del privato, supera la dimensione strettamente strumentale legata a uno specifico progetto per diventare – verrebbe quasi da dire, in riferimento alla mia esperienza – una sorta di diario di viaggio.

Qui la video riflessione di Valerio Palmieri

Un approfondimento su «La Cattedrale. L’ultimo progetto di Giuseppe Terragni» è stato fatto da parte di Antonino Saggio, professore ordinario Facoltà di Architettura, e Gaetano De Francesco, Dipartimento di Architettura e Progetto, entrambi della Sapienza. «Si tratta – ha detto Saggio – di un’opera meravigliosa che Terragni ha disegnato nel ’43 pochissimo tempo prima di morire, drammatica, conosciuta solo attraverso degli schizzi. L’abbiamo pazientemente ricostruita al computer, scoprendo molte cose interessanti, e ne presentiamo l’ultima versione». In riferimento alla riflessione più generale sul disegno, «oggi – ha aggiunto – siamo davanti all’enorme sfida dell’intelligenza artificiale, non solo nel campo della grafica, ma nel campo della ideazione e soprattutto progettazione dell’architettura. Le nuove generazioni avranno come ambiente nativo l’intelligenza artificiale nel loro processo di creazione, il che cambia radicalmente il Dna dell’ideazione e della progettazione».

Qui la video intervista ad Antonino Saggio

Sempre sul tema Ai si è soffermato Luigi Presidenza Puglisi, critico di architettura che ha partecipato al talk «Immaginario, Metaverso e Intelligenza Artificiale». La caratteristica principale dei sistemi incentrati sull’intelligenza artificiale «è la capacità di trovare relazioni», ha sottolineato, rimarcando come «da qui a due, tre o forse cinque anni dovremmo immaginare che il mondo cambierà esattamente come si è modificato nel momento in cui si sono introdotte tecnologie come la moneta elettronica oppure il sistema di distribuzione con Amazon, comportando un rivolgimento di tante cose: dell’urbanistica, delle esigenze abitative, delle relazioni tra le persone. Tutto questo è architettura. Da un lato cambieranno le relazioni, dall’altro avremo studi professionali che ricorreranno sempre di più a questi strumenti. Che cosa succederà esattamente non lo sappiamo, ma sicuramente il mondo sarà molto diverso da come lo vediamo adesso».

Qui la riflessione di Luigi Prestinenza Puglisi

A completare il programma del convegno si sono alternati panel e tavole rotonde di particolare interesse per approfondire i temi al centro dell’attenzione. Come il focus su «Gli archivi e il disegno di architettura» di Erilde Terenzoni, Commissione Archivi e Osservatorio 900 OAR, e sui «50 anni di professione» di Maria Miano, architetto, Consiglio Superiore Lavori Pubblici; l’intervento dal titolo «Imprinting» di Claudia Ricciardi, consigliera OAR e delegata ai Concorsi, ma anche il talk «Immaginario, Metaverso e Intelligenza Artificiale» che ha visto dialogare Paolo Anzuini, consigliere OAR con delega ai Giovani e all’Internazionalizzazione, Fabio Barilari, Tiziana Pecoraro, Marilena Ramadori, Luigi Prestinenza Puglisi e Annibale Siconolfi, con la moderazione di Marco Maria Sambo ed Emma Tagliacollo. Ulteriori riflessioni sul disegno di architettura sono state sviluppate da Luca Ribichini, professore ordinario Facoltà di Architettura della Sapienza, che si è soffermato sul tema «Materialità e immaterialità del disegno di Architettura»; Pino Pasquali, fondatore e presidente di Atelier Appennini («Tractus ut origo Creationis operis»); e Francesco Moschini, professore ordinario, Storico dell’Arte e dell’Architettura («Disegnare la complessità»). La giornata, che ha visto la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico Caravaggio di Roma, si è chiusa con i panel «La rivista AR come laboratorio permanente», al quale ha partecipato Marcello Mele, componente della Commissione PLANS – Portiamo l’Architettura nelle Scuole dell’Ordine degli Architetti di Roma. (FN)

Video interviste e fotografie di Francesco Nariello