Isaac Asimov, le leggi della robotica, le città galattiche e la teoria ekistica dell’architetto Doxiadis

Uno dei temi più stimolanti che ci terrà impegnati in riflessioni e dibattiti per i decenni a venire è se l’AI sarà mai capace di creare, ma forse sarebbe più corretto chiedersi: “sarà capace di immaginare?”

Andando alla sostanza, il processo creativo, e noi architetti lo sappiamo bene perché lo sperimentiamo ogni giorno, non è altro che la summa delle conoscenze acquisite che vengono rielaborate in linguaggio nuovo: le tecnologie innovative, le architetture dei nostri Padri, le mutate esigenze sociali e culturali, ecc., vengono scomposte, digerite, riassemblate, rilette in un’ottica diversa portando alla creazione di città, spazi e edifici che ci sembrano provenire dritti dritti dal futuro. Questo l’AI è già capace di farlo con estrema semplicità, molto più velocemente di noi esseri umani, in quanto attinge direttamente dalla mole gigantesca delle conoscenze acquisite in secoli di storia ormai riversate nella rete. È capacità di immagazzinamento, di rapidità nell’esaminare i dati, di rispondere a un prompt, ad un impulso che l’uomo le dà. Probabilmente, presto, sarà anche capace di porsi da sola quesiti sui nostri bisogni e darci risposte ancora prima che vengano fatte domande.

Immaginare, invece, è altro: deriva dalla nostra capacità di sognare, dall’intuizione che ci coglie, spesso, quando stiamo pensando a tutt’altro, quell’attimo in cui la nostra mente si apre a scenari inimmaginabili fino ad un momento prima e che ci fa gridare EUREKA! L’occhio interiore che ci guida dal subconscio e che ci rende diversi da tutti gli altri esseri viventi.

L’immaginazione, unita alla sperimentazione, compresa l’importanza vitale dell’errore, è la nostra vera arma vincente contro le intromissioni sempre più pressanti dell’AI. La nostra capacità di immaginare il futuro, di indirizzare l’umanità verso una scelta tra le infinite possibili, ci ha guidato fino ad ora e continuerà a essere il nostro senso più importante. Saremo sconfitti solo quando insegneremo alle macchine ad avere una coscienza onirica, a sognare insomma.

Isaac Asimov (Isaàk Jùdovič Azìmov, Petroviči, 2 gennaio 1920 – New York, 6 aprile 1992, scrittore sci-fi, biochimico e divulgatore scientifico) è considerato uno dei padri della fantascienza moderna; consapevole dei rischi insiti nello sviluppo di macchine intelligenti, ha concepito per i suoi romanzi Tre Leggi Essenziali della Robotica impresse nell’hardware dei cervelli positronici dei robot, prima della loro immissione sul mercato.

La Prima Legge enuncia: un robot non può recare danno a un essere umano né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno. Questa legge amplia la prospettiva di una singola causa-effetto e impone una responsabilità per le conseguenze indirette delle azioni del robot.

La Seconda Legge: un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non vadano in contrasto alla Prima Legge. Questa legge pone il principio della sottomissione dell’AI al volere umano, al servizio del progresso e del benessere dell’umanità.

La Terza Legge: un robot deve proteggere la propria esistenza, purché la salvaguardia di essa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge. In questo caso si stabilisce, estensivamente e in relazione alle due leggi precedenti, che i robot devono essere sviluppati in modo sostenibile, realizzati per durare a lungo e avere un impatto minimo sull’ambiente, armonizzandosi con gli ecosistemi in cui essi operano.

Successivamente Asimov sentì la necessità di aggiungerne una quarta, che definì “Legge Zero”: un robot non può recare danno all’umanità, né permettere che, a causa del suo mancato intervento, l’umanità subisca danni. Questa legge estende la protezione dal singolo individuo alla collettività, anzi, nel caso del pianeta Gaia, descritto nel volume “Fondazione e Terra”, il concetto di umanità viene esteso a tutti gli esseri viventi e a tutta la materia inanimata della Via Lattea, compresi pianeti, stelle, ammassi gassosi e buchi neri. Quindi, in buona sostanza, il termine umanità comprende tutto il Creato.

Nei suoi libri, tuttavia, Asimov si è divertito a descrivere possibili scenari ogni volta che una delle leggi veniva disattesa o modificata per adattarla ad esigenze particolari o imprevedibili, con risultati spesso catastrofici, a dimostrare l’effettiva impossibilità di un controllo totale dell’uomo sulla macchina intelligente.

Secondo il docente di filosofiadi Oxford prof. Jonny Thompson, Asimov ha mancato una legge essenziale: un robot deve sempre identificarsi in quanto abbiamo sempre il diritto di sapere se stiamo interagendo con un essere umano o con un’AI.

L’aspetto più importante di questa legge è che ci permetterebbe di riconoscere se un’immagine, un testo, o una qualunque opera di creazione siano stati generati da un’intelligenza artificiale o siano il frutto del lavoro di una persona in carne e ossa. La quarta legge andrebbe, ovviamente, a tutelare artisti, scrittori, giornalisti, ecc., ma sarebbe anche di fondamentale aiuto nel limitare i danni causati dai deep fake.

Secondo il prof. Frank Pasquale, docente alla Brooklyn Law School ed esperto di diritto in AI, è necessario regolamentare il comportamento di robot, intelligenze aumentate e intelligenze artificiali, soprattutto quando intervengono in ambienti legati alla salute, alla giustizia, al lavoro e ai conflitti. Egli ritiene fondamentale che le AI debbano essere complementari agli esseri umani, non debbano assolutamente fingersi umani, non debbano intensificare una somma agli armamenti a somma zero e, infine, debbano sempre denunciare l’identità dei loro creatori, controllori e proprietari.

Oggi, insomma, siamo agli albori di un nuovo ecosistema che potremmo definire “ambiente-uomo-macchina” e le implicazioni etiche sono infinite. Andranno create tecnologie in grado di valutare e integrare tutte queste leggi sia durante la progettazione delle macchine intelligenti che durante il loro funzionamento in modo da costruire uno spazio di interazione sano tra esseri umani, robot e ambiente naturale: l’AI alignment, ovvero l’addestrare i sistemi di intelligenza artificiale in modo che i loro obiettivi e valori siano allineati con quelli condivisi dagli esseri umani, rappresenta il nocciolo della questione e l’approccio non può che essere multidisciplinare.

Ma come viene immaginato questo nuovo ecosistema dal nostro scrittore?

La teoria ekistica

Prima di ragionare intorno ai mondi prefigurati da Isaac Asimov è necessario fare un passo indietro e spendere due parole su quello che, negli stessi anni, si andava delineando nelle teorie di geografia urbana tanto che possiamo immaginare quanto la scrittura possa aver influenzato la scienza e, viceversa, quanto certe teorie urbanistiche possano essere entrate nell’immaginario dello scrittore.

Ciò a dimostrare quanto sia, intrinsecamente, simbiotico il rapporto tra architettura e fantascienza: la fantascienza permette agli architetti di immaginare le risposte alle sfide legate alla sovrappopolazione, alla scarsità di risorse, ai cambiamenti climatici, ai mutamenti sociali senza essere aderenti alle tecnologie e ai materiali esistenti, fungendo da spinta a ragionare su scienze, tecnologie e materiali innovativi. D’altro canto l’architettura offre, agli scrittori sci-fi, scenari basati su piani di realtà che possono essere esplorati e implementati rendendo le storie riconoscibili e di maggiore impatto.

Una tra le figure iconiche per la letteratura di fantascienza è quella dell’architetto Doxiadis.

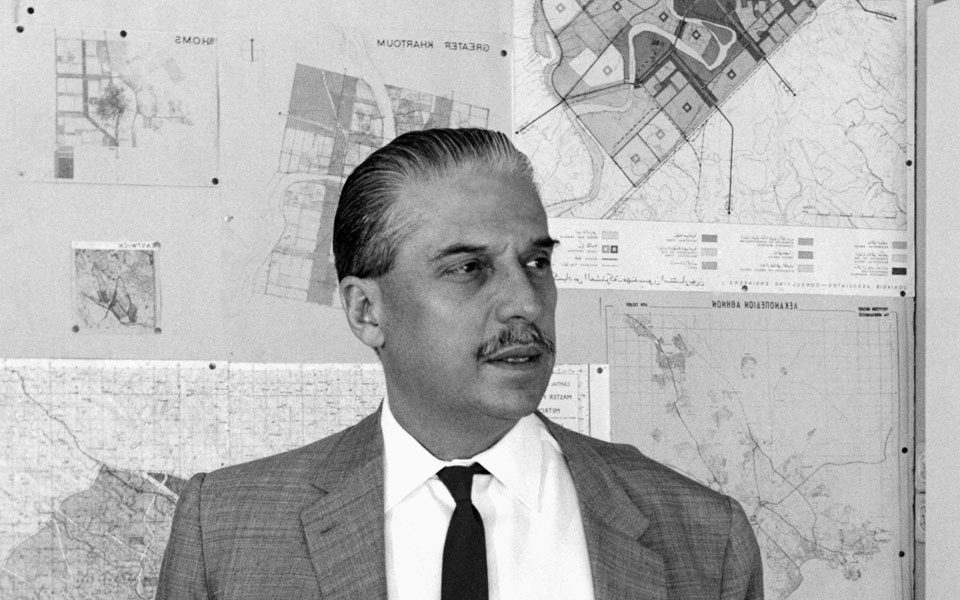

Kōnstantinos Apostolou Doxiadīs, (in greco: Κωνσταντίνος Αποστόλου Δοξιάδης; Asenovgrad, 14 maggio 1913 – Atene, 28 giugno 1975), è stato un architetto e urbanista greco, promotore dello sviluppo urbano, considerato il padre dell’ekistica.

Doxiadis Associates è stata, tra le società di consulenza urbanistica, una delle più attive al mondo tra la fine del 1953 e la metà degli anni ‘70. Con sede ad Atene e operante in oltre 40 paesi, ha progettato alcuni dei più grandi programmi abitativi nel mondo e un’ampia gamma di progetti di nuove città, di espansione urbana e rinnovamento urbano. La Doxiadis Associates ha progettato una moltitudine di case per Islamabad, Karachi, il settore Sadr City di Baghdad, le città minerarie dello Zambia, la città portuale di Tema in Ghana e in numerose altre in aree del Medio Oriente e dell’Africa. Sono suoi anche i progetti abitativi in Eastwick a Filadelfia, Park Town a Cincinnati o Aspra Spitia in Grecia, ideati per le famiglie della classe operaia, l’Apollonion a Porto Rafti, vicino ad Atene, concepita come una comunità di artisti e intellettuali, e la Cattedrale di Nostra Signora Maria di Sion a New Axum in Etiopia.

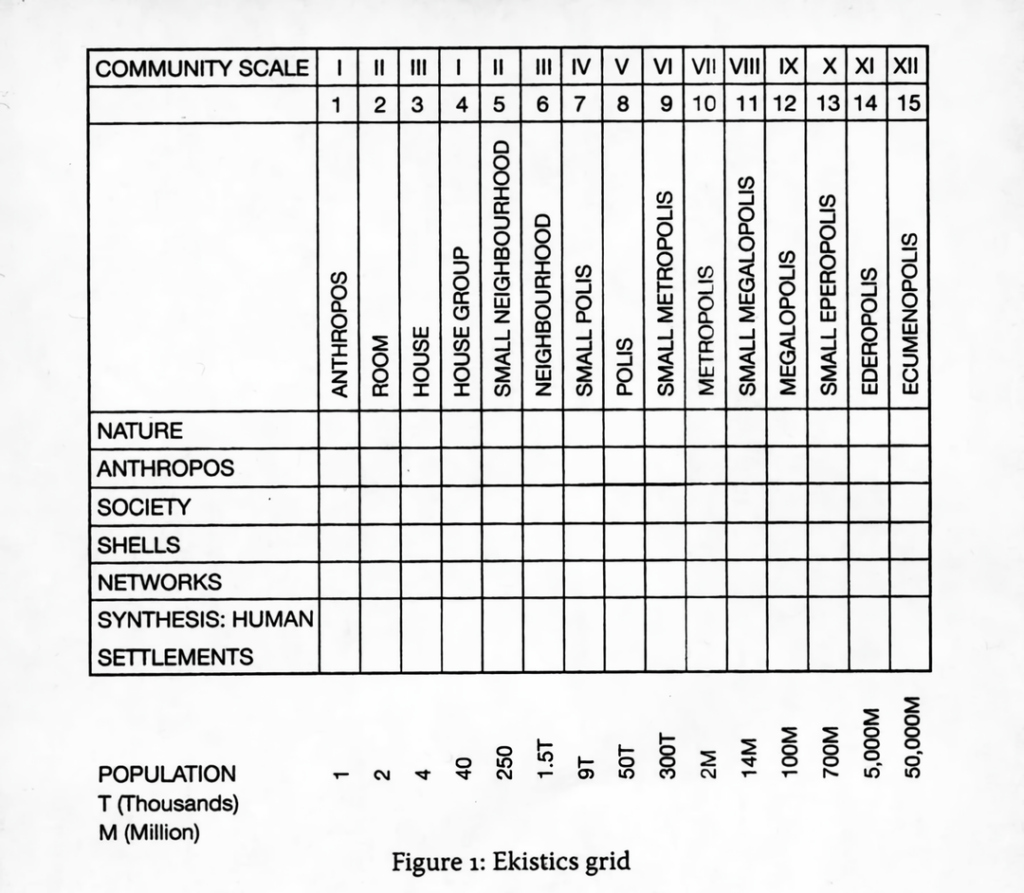

Doxiadis, contestualmente, promosse una “scienza degli insediamenti umani”, che chiamò “ekistica”, da applicare al mondo intero ma anche al passato, presente e futuro delle civiltà umane. L’ekistica è interdisciplinare, abbraccia le scienze sociali e ambientali, sottolinea le prospettive spaziali, temporali e grafiche, collega la storia alla pianificazione e alla futurologia. L’architettura, nel senso più estensivo del termine, comprendendo l’edilizia, l’interior design, l’architettura del paesaggio, l’ingegneria civile, le scienze regionali, la geografia umana e gli studi globali, è una componente importante dell’ekistica.

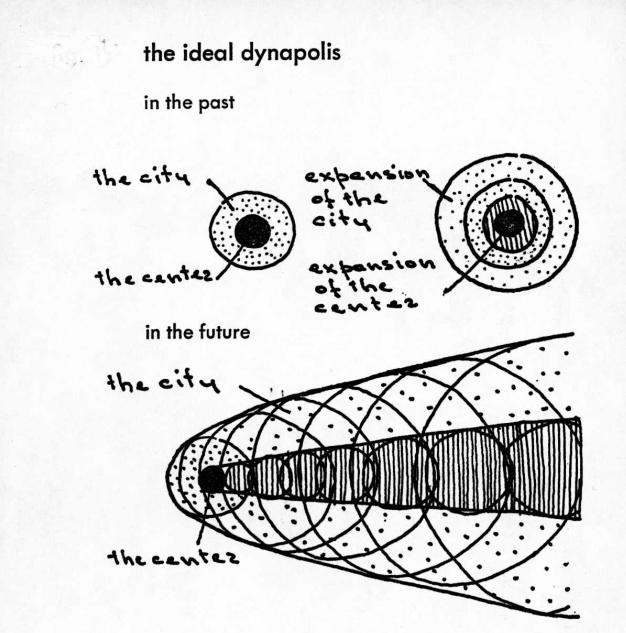

Doxiadis ha analizzato gli insediamenti umani in termini di cinque “elementi” con una gerarchia nidificata di 15 livelli di “unità ekistiche”: uomo (anthropos), stanza, abitazione, gruppo abitativo, piccolo quartiere, quartiere, piccola città, paese, grande città, metropoli, conurbazione, megalopoli, regione urbana (piccola eperopolis), continente urbano (eperopolis) ed “ecumenopolis”, sistema urbano mondiale. Sosteneva le città lineari con edifici di pochi piani, disposti seguendo una griglia, concentrando così l’urbanizzazione in strisce interconnesse di sviluppo urbano con i principali “utilidors”, corridoi per veicolare le utenze e i trasporti rapidi.

Il termine scelto per definire questa tipologia di sviluppo degli aggregati urbani è dynapolis, e Doxiadis riteneva che varie dynapolis espandendosi, avrebbero formato ecumenopolis. Ha immaginato, quindi, che le città, la società e l’economia mondiale del futuro avrebbero funzionato come un’unica conurbazione globale, l’ecumenopoli appunto, perfettamente interconnessa da trasporti e sistemi di comunicazione ultrarapidi. Tutto è ben descritto nella sua opera del 1968 – Ekistics: An Introduction to the science of human settlements.

La caratteristica più notevole dell’insegnamento di Doxiadis è la sua straordinaria copertura nello spazio e nel tempo, che va dall’individuo (anthropos) al mondo intero (ecumenopolis), dalla storia antica fino a 200 anni di previsione, per questo è tanto affascinante per chi si occupa di fantascienza.

A ben riflettere, l’utopia di Doxiadis è già attuale, non nel suo aspetto fisico delle città che tendono all’ecumenopoli, ma da un punto di vista virtuale: il mondo globalizzato dell’infosfera, la realtà nella quale viviamo immersi e interconnessi, i flussi di relazioni che costituiscono i neuroni della macchina intelligente, l’ossatura della Laniakea digitale.

Le ecumenopoli di Isaac Asimov

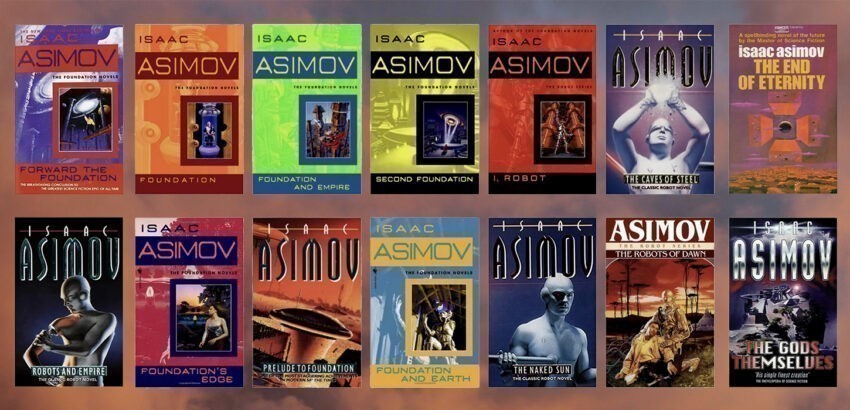

A partire dal 1954 fino al 1985 Asimov ha pubblicato il cosiddetto CICLO DEI ROBOT: Abissi d’acciaio o Metropoli sotterranea (The Caves of Steel, 1953), Urania n.55, 1954; Il sole nudo (The Naked Sun, 1956), Urania n.161, 1957; I robot dell’alba (The Robots of Dawn, 1983), Urania n.1009, 1985; I robot e l’Impero (Robots and Empire, 1985), Mondadori Altri Mondi n.1, 1986. In questi volumi, oltre a proseguire nella scia narrativa iniziata con i racconti di Io Robot del 1940 nei quali indaga, appunto, il complicato rapporto tra esseri umani e intelligenze artificiali, enuncia le famose Leggi Essenziali sulla Robotica e delinea le coordinate delle sue città, che saranno riprese e ampliate nel Ciclo della Fondazione.

Tutti gli eventi sono ambientati in un futuro distopico, lontano tremila anni e oltre, in città che sono le dirette eredi delle utopie urbanistiche e sociali del XIX e del XX secolo, portate al punto di rottura.

La Terra è ultra-sovrappopolata e gli abitanti sono costretti a vivere in megalopoli sotterranee, capaci di sostenere tutte le esigenze di decine di milioni di cittadini. La città di New York è immaginata come una estensione della metropolitana: vie celeri la attraversano da un capo all’altro arrivando alle mense pubbliche, ai bagni comuni, ai luoghi di lavoro e quasi dentro le case tanto che nessuno esce più all’esterno ma rimane sempre all’interno dei suoi abissi d’acciaio. Asimov dipinge una situazione di estrema conflittualità tra i terrestri, a causa della sovrappopolazione e della mancanza di privacy, e gli abitanti delle colonie spaziali che, limitando le nascite e sviluppando la selezione genetica, sono diventati più longevi, ricchi e con un grandissimo senso della privacy.

Il senso claustrofobico è accentuato dal fatto che i terrestri sono afflitti da una sorta di agorafobia: costretti a vivere nel sottosuolo come formiche, rifuggono la vista del cielo e degli spazi aperti, guardano la natura con ostilità e il banale collegamento fra cibo e natura è completamente assente. La Terra è diventata un luogo stagnante, un immenso unico formicaio tecnologico e i robot sono guardati con diffidenza dagli abitanti ma, vista l’incapacità degli esseri umani di uscire sulla superficie, vengono ampiamente utilizzati per lavorare nei campi.

Al contrario su Solaria, pianeta delle ex-colonie terrestri popolato da soli 20mila esseri umani e da 200mila robot che occupano l’intera forza lavoro, gli uomini vivono isolati gli uni dagli altri in quanto si è sviluppata una fobia sociale dovuta al terrore di contrarre malattie mortali. Ognuno ha un enorme appezzamento su cui sorge una grande casa in cui si vive da soli – se si esclude la compagnia del personale robotico – e per comunicare usano esclusivamente avanzatissimi sistemi olografici; gli unici contatti che i solariani si concedono hanno fini procreativi. Lo stile di vita degli Solariani è l’esatto opposto di quello dei Terrestri e, in apparenza, sembra la realizzazione di un’utopia. Questo sistema è destinato a fallire, gli spaziali sono così soddisfatti dalle mete raggiunte da essersi ripiegati nella cura delle loro piccole esistenze.

Solaria è pianeta dove la città si è dissolta su tutto il territorio, più o meno sul modello della Broadacre City auspicata da Frank Lloyd Wright.

Asimov, quindi, sembra riempire i contenitori descritti da architetti e urbanisti con esseri umani reali e riflette criticamente su quello che potrebbe essere il pessimistico risultato finale di tali utopie: perdita dell’individualismo, presenza di rigide caste sociali e pressante omologazione culturale, fino al completo disfacimento dell’umanità.

Parallelamente, dal 1951 fino alla sua morte, Asimov lavora al cosiddetto CICLO DELLA FONDAZIONE: Preludio alla Fondazione (Prelude to Foundation, 1988), Mondadori, 1989; Fondazione anno zero (Forward the Foundation, 1993), Urania n.1287, 1996; Fondazione o Cronache della galassia o Prima fondazione (Foundation, 1951), Urania n.317 bis, 1963; Fondazione e Impero o Il crollo della galassia centrale (Foundation and Empire, 1952), Urania n.329 bis, 1964; Seconda Fondazione o L’altra faccia della spirale (Foundation and Empire, 1952), Urania n.329 bis, 1964; L’orlo della Fondazione (Foundation’s Edge, 1982), Mondadori Oscar Fantascienza, 1985; Fondazione e Terra (Foundation and Earth, 1986), Mondadori, 1987.

Asimov immagina un Impero Galattico che è tanto vasto da coprire l’intera galassia della Via Lattea, con i suoi pianeti abitabili tutti colonizzati dall’uomo. Al momento del suo tracollo, nel 12.064 dell’Era Galattica, l’Impero comprende oltre 25 milioni di mondi abitati. La capitale dell’Impero è Trantor, dimora dell’Imperatore e centro amministrativo, che con i suoi duecento milioni di kmq di terra ricoperta da metallo, ad eccezione dei giardini imperiali, costituisce una vera e propria ecumenopoli.

Il concetto di ecumenopoli viene portato, da Asimov, al limite assoluto con la descrizione del pianeta Gaia, sul quale ogni più piccolo componente, che sia vegetale, animale, minerale, chimico o biologico, ha una propria consapevolezza che lo collega agli altri attraverso la telepatia. Questa consapevolezza deriva da due fattori: l’intelligenza o complessità del singolo componente e la quantità con la quale il componente è fisicamente presente sul pianeta. Ogni singolo elemento di Gaia è anche un singolo individuo: possono nascere contrasti, come ad esempio tra prede e predatori che lottano per la sopravvivenza, ma grazie al collegamento che li unisce tutti questi contrasti finiscono sempre per favorire l’intera collettività. La nascita di tale ecosistema avviene grazie ad un robot che, spinto dall’imperativo della legge Zero, ha trasferito ai componenti di Gaia sia i suoi poteri telepatici che una versione modificata delle leggi della robotica che recita: Gaia non può recare danno alla vita, né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, la vita riceva danno. La collettività, che inizialmente comprendeva solo gli esseri umani, si è progressivamente estesa ed il processo ha come fine ultimo la creazione di Galaxia, ossia la realizzazione di una consapevolezza che comprenda tutta la Via Lattea, dai componenti più grandi come stelle e buchi neri fino al pulviscolo, alla materia oscura e a tutti gli esseri viventi.

L’insegnamento che possiamo trarre dai testi di Asimov è che l’interazione tra architettura e fantascienza non riguarda solo la creazione di immagini fantastiche e futuristiche, ma è un dialogo in grado di allargare i confini di entrambe le discipline, incoraggiando soluzioni innovative ai problemi del mondo reale, ricordandoci che il tessuto urbano in cui abitiamo e le storie che immaginiamo sono profondamente interconnesse. Gli architetti possono trarre ispirazione dalla fantascienza per creare edifici e città adattabili e in armonia con la natura; la fantascienza può mostrare queste innovazioni architettoniche, dando alla società un’idea di ciò che è possibile, ispirando un cambiamento nel modo in cui vediamo e interagiamo con il nostro ambiente; può diventare il veicolo, attraverso i libri e i film, con il quale rendere comprensibili a tutti problematiche future e possibili soluzioni.

Mentre guardiamo alla creazione di un futuro sostenibile, la sinergia tra fantascienza e architettura può svolgere un ruolo fondamentale nel plasmare il mondo di domani.

Valentina Di Stefano

Architetto

Componente del gruppo PLANS – Portiamo l’Architettura Nelle Scuole, OAR

Componente CRCF OAR

Visual Editing: Giuseppe Felici

Architetto, Redazione AR Web