Esperienze di architettura nel dopoguerra per la città che avanza e ruolo nelle figure di paesaggio possibile

Se guardiamo indietro e rileggiamo la storia della città di Roma, il fenomeno della speculazione immobiliare e dell’abusivismo edilizio si ripete nel tempo di sviluppo della città e con una tendenza ricorrente a carattere tematico: buone intenzioni, tanta speranza, nessuna illusione.

Ludovico Quaroni ha scritto pagine memorabili, piene di passione ma anche di sofferto pessimismo, nel suo Immagine di Roma, per la storia della città e per il suo futuro.

Una situazione che ritorna e drammaticamente segnerà di nuovo, come dal Settecento a ridosso dei rettifili papali di Sisto V, e poi subito dopo la nomina di Roma capitale presa d’assalto dalla speculazione edilizia ed alle conseguenze per lo più drammatiche del Ventennio mussoliniano, lo sviluppo della città a macchia d’olio negli anni successivi al secondo dopoguerra, con le prime lottizzazioni abusive appena cresciute e denunciate sin dal 1949 da Mario Ridolfi, già maestro dell’architettura romana, nel ruolo di consigliere di opposizione (1947-52) nelle fila del Blocco del popolo durante la Giunta Rebecchini.

Ridolfi avanzò con numerose interrogazioni, per porre deciso contrasto al fenomeno sotto gli occhi di tutti, sollecitando, con lungimiranza già in quegli anni, la necessità dell’uso dell’esproprio delle aree su cui intervenire con l’iniziativa pubblica al fine di evitare il fenomeno della plusvalenza, e molte interrogazioni ripetutamente incentrate per l’urgente necessità per Roma di dotarsi di un nuovo Piano regolatore, temi che po itorneranno attualissimi con il nuovo P.R.G. che giungerà solo nel 1962 a fronte di una città già fuori controllo, nonostante o anche a seguito dei PEEP (Piani di Edilizia Economica e Popolare); e toccherà poi alle prime giunte di centrosinistra, a metà degli anni settanta, attivare impegnativi (anche per le casse capitoline come già aveva bene intuito trent’anni prima Ridolfi) programmi di riqualificazione urbana per quelle periferie emarginate e degradate.

Quei cinque anni passati tra impegno politico ed architettura, vedono Mario Ridolfi, con Ludovico Quaroni ed un gruppo di giovani architetti, che saranno poi gli epigoni dei decenni a venire dell’architettura romana, sperimentare una sorta di modello di architettura sociale con il quartiere INA-Casa al Tiburtino (1949-54); viene progettato un concreto modello architettonico, antiurbano per scelta, senza volontà trainanti a far da punto di riferimento per la città, pieno di quella “purezza” e cultura popolare che è propria del mondo contadino, che infine lo riscatti dalla drammaticità dalle condizioni abitative della realtà italiana di quel tempo e con un ruolo culturale di revisione architettonica, colta ed artigianale al contempo, del vernacolare dei motivi paesani, sereni e tranquillizzanti.

In tal modo si viene a delineare in architettura quel neorealismo volto a realizzare ideologicamente un’architettura aperta a concepire dignitose, ed economiche, abitazioni per le popolazioni disorientate dal fenomeno della immigrazione e che fosse ancheper questo lontana dalle esperienze del razionalismo prebellico, ritenuto freddo e distaccato dal reale.

Il modello informale del Tiburtino rifiuta la città, quella reale che nel frattempo si espande senza regole, come per la speculazione edilizia in aree a ridosso del centro per tramite del tema delle nuove palazzine romane destinate alla media borghesia, veri e propri esercizi di sperimentazione formale architettonica, elitaria per sua natura, e non certo impegnata nel sociale.

Il Tiburtino, sentendone la distanza e l’isolamento, dalla città si ritrae, i margini urbani sono incerti, gli edifici si ritraggono irregolari nel verde: pur brillando in alcune soluzioni tipologiche, come per i tipi a schiera di Mario Ridolfi, negandola nell’abbandono di cui soffre, il quartiere si rende estraneo alla città stessa denunciando tutti i suoi limiti.

Sulla sua pelle, in quegli anni tra la fine degli anni Quaranta e gli inizi dei Cinquanta, Ridolfi vede un’altra città, quella reale, andare avanti senza controllo, con aspetti e toni diversi ma sempre in libera crescita, voce la sua tra le prime a proporre azioni e politiche urbanistiche possibili per Roma, rimasta inascoltata; né il suo pur breve impegno politico ha aiutato e né quello (soprattutto) di architetto è riuscito a fornirne chiavi di lettura soddisfacenti; avanza il disincanto che lo vede, irrequieto e pieno di dubbi ed incertezze, passare dall’esperienza del Tiburtino a quel “fare sofferto” delle Torri di Viale Etiopia (1950-54), per l’INA Assicurazioni, nel quartiere africano, un esempio di architettura romana rimasta pietra fondamentale per la ricerca di quegli anni; ed ancora, con quella inquietudine di intellettuale ed artigiano dell’architettura, con la palazzina Zaccardi (1951-54), nel quartiere nomentano, ove introduce evidenti problematicità come la trave basamentale che si muove come sismografo di equilibri instabili, di scelte di campo e di gusto, ed a perseguire quello “schiaffo al gusto del pubblico” del ceto borghese, che infine lo porterà alla stagione del realismo critico, poi esploso in quella dimensione lirica dell’esasperazione della geometria come tema fondante di gran parte dei suoi lavori degli anni sessanta ed espresso emblematicamente nel progetto del Motel Agip a Settebagni (1968-69), quasi a cucire un sofferto filo di ritorno alle origini.

Mario Ridolfi con Wolfgang Frankl e Domenico Malagricci | Progetto per un motel Agip a Settebagni, Roma, 1968-1969

Sul ruolo dell’architetto come possibile partecipe al disegno della città, non possiamo non riflettere sul contributo fornito da Adalberto Libera, architetto deciso e coerente, meno coinvolto dai dubbi e dalle incertezze di Ridolfi verso il reale, con cui pure ha ricercato prima e condiviso poi giovanili esperienze di sodalizio in architettura. Libera si muove costante nella convinzione che il razionalismo è l’unica via possibile per la modernità, per quanto poi la sua ricerca catturi dentro a quel bisogno di razionalità, che lo lega alla coerenza delle forme, anche quella tensione altra che richiama, in senso corbusieriano, a raccolta le forze della dimensione dell’arte, e che nell’architetto trentino è ricerca dentro la materia simbolica, dimensione altra che entra in scena nelle sue rigorose architetture.

Riscontriamo qui quella condizione propria ed affine all’architettura, di realizzare la dimensione che riesce meglio a controllare, un momento di regola, un limite, un punto d’ordine, che introduce proponendo fioriture da far crescere dentro la città e che possono, pur sempre nelle intenzioni, far germogliare tutto intorno la qualità, che è innanzitutto qualità urbana, e che “significa arrestare il coas, ordinarlo” appunto, quel caos che è della città speculativa e spontanea, quella che negli anni Cinquanta è andata esplodendo su tutto il territorio romano fin dentro la campagna, finanche occupandone gli acquedotti.

L’architettura partecipa attivamente a creare parti di città attrattive, sperimentali, punti di coagulo, come furono le new-town di Garbatella e Montesacro negli anni Trenta del secolo scorso: è la potenzialità, e responsabilità, tenuta dentro le ragioni dell’architettura. Ecco allora il compito dell’architetto e dell’architettura per il progetto di città: per Libera s’impone, per questo obiettivo, l’obbligo della coerenza.

La sua idea di città, infatti, attraverso l’esercizio dell’architettura, si muove, in relazione alle occasioni, sul tema della città per parti compiute, una composizione urbana che predilige la trama, il tessuto, regolare e compatto, ove l’emergenza si distingue, fa gerarchia (significativo in tal senso il progetto di concorso per la nuova città di Aprilia, 1936), ripone nel carattere di astratta grecità che il nuovo inserto urbano nella parte di città che lo accoglie è chiamato a costruire, imponendovi la sua presenza nel tentativo di riordinarla.

D’altronde già con l’EUR ’42 compiutamente disegnato dalla mano piacentiniana, per quella dimensione di procedere per parti autonome, enclave costruite di composizione urbana, episodi forti con l’obiettivo di porre ordine al caos, aveva contribuito disegnando alcuni episodi, come il grande arco celebrativo, rimasto sulla carta, ed il capolavoro del Palazzo dei Congressi solo in parte compromesso dalle colonne imposte dal Piacentini. Avrà poi occasione con i programmi dell’INCIS per Roma di sperimentare la sua idea di città attraverso il progetto di architettura, e di dare prova già nel piano INA-Casa per il Tuscolano, un’altra enclave urbana, neorealista, come la parte progettata da Saverio Muratori e Mario De Renzi (Tuscolano II, 1952-56), il primo un maestro romano attento e rigoroso per il rispetto della disciplina architettonica e dello studio tipologico dell’architettura e della città; il secondo uno sperimentatore estroverso, meno teorico ma attento osservatore della realtà, attivo nel fare architettura, di occasione in occasione, concreta; entrambi qui insieme, dentro una ricerca neorealista di quel leit-motiv che fu il primo settennio INA-Casa, creando un organismo urbano ed architettonico unitario nella forma complessiva, che davvero qui si fa città, dimesso nelle architetture per quanto emergono di interesse l’edificio piegato di Muratori e le torri di De Renzi.

Libera (Tuscolano III, 1950-54) in sé riflette la distanza, rimane estraneo, palesa la sua diversa posizione culturale realizzando un episodio autoreferente, concluso in un recinto che contiene accostati e reinterpretati due precisi riferimenti culturali, l’Unitè corbusieriana e la casbah di Medina, felicemente riuniti da una bassa stecca lineare commerciale posta lungo il fronte strada e separata al centro da una elegante e leggera volta ad arco a segnare, con la sua presenza, l’ingresso al complesso insediativo sul fondale prospettico della, trasversale, strada strutturante il piano.

Negli episodi che seguiranno, emerge il Villaggio Olimpico (1957-60), nato con le Olimpiadi del ’60, poi acquisito dall’INCIS, e progettato insieme a V. Cafiero, A. Luccichenti, V. Monaco e L. Moretti: tutto è coerente nell’insieme dell’organismo urbano ed architettonico disegnato e realizzato; letto nell’insieme l’impianto urbano non è solo una entità astratta in sé, non il recinto che si isola dal di dentro riaprendosi in un punto strategico, ma si apre in tutte le relazioni possibili con l’intorno, ingloba l’infrastruttura di Nervi e si solleva alla maniera corbusieriana fornendo continuità al piano del suolo, e tenta di cogliere difficili relazioni urbane da realizzare in quel sito; infine, nella sua parte di architettura propone la trama costruita e compatta della città storica, reinterpretata dal brillante tema delle “crocette”.

Motivi potenziali delle relazioni urbane che ritroviamo nel nuovo quartiere INCIS a Decima (1960-66), insieme a L. Moretti, ispiratore del piano, V. Cafiero e I. Guidi, e che per altro verso rivedremo rielaborate nella relazione, anche tipologico-insediativa, con l’andamento orografico, nel progetto del quartiere di San Basilio (1961-63).

I limiti di queste esperienze sono noti, parti di città autonome che nonostante il loro ricercare relazioni urbane rimangono come isole dentro la città esistente o disperse nell’informe ed indistinto urbano.

È stata l’esperienza riferita ai temi delle siedlungen tedesche – per molti versi rilette e reinterpretate con quel senso della città che è della cultura architettonica italiana, e romana in particolare – a dare lo spunto di riflessione su alcune delle esperienze fin qui tratteggiate per coerenze ma anche per differenze.

Intorno a tale condizione irrisolta di progettualità urbana, negli anni Ottanta seguirà la stagione dell’architettura della città e del progetto urbano sul modello della città Sette-Ottocentesca, ma questo è un altro capitolo che rimane qui obiettivo possibile da scrivere su Roma.

La riflessione sulla città, per mezzo dell’architettura come tema, dovrà ricondurre le ricerche sul grado di autonomia del singolo evento in relazione ai temi riguardanti l’insieme della città, cui si devono inscrivere anche le esperienze descritte in questo testo. La questione, in conclusione, riguarda quali dimensioni di intervento e di controllo dello sviluppo della città possano regolare le connessioni di progettualità architettonica tra piccola e grande scala urbana.

Da un lato, emergono ampie visioni di futuro possibile, da perseguire sulla scorta dei fallimenti del recente passato per Roma e su cui si sono cimentate le aspirazioni e le buone intenzioni di molti: dalla Città verso il mare (a Coda di cometa) a sud-ovest, alla Zona archeologica estesa fin dentro la campagna romana a sud; dallo S.D.O. e solidificazione direzionale avvenuta poi a corona a sud-est; al sistema Tevere, tra navigabilità e nuove percorrenze e trasversalità su cui agganciare le terminazioni del parco di Vejo a nord; quello che risulta è la figura possibile di una città a forma di quadrifoglio imperfetto, su cui vorremmo tornare a trattare.

Dall’altro l’architettura come tema per Roma, assecondando la logica dei singoli interventi che vi dovranno crescere dentro, per metodi di coerenza e per quanto lasciandovi svolgere libere e sensibili interpretazioni attraverso una dialogica con il contesto – che solo può svolgere l’architettura come tema per Roma – con la forza coagulante, espressiva e di bellezza posizionale e relazionale che gli è propria e che sola può raggiungere cogliendo nel cuore gli obiettivi strategici di cui si rende rappresentazione privilegiata.

Aldo Canepone

Architetto

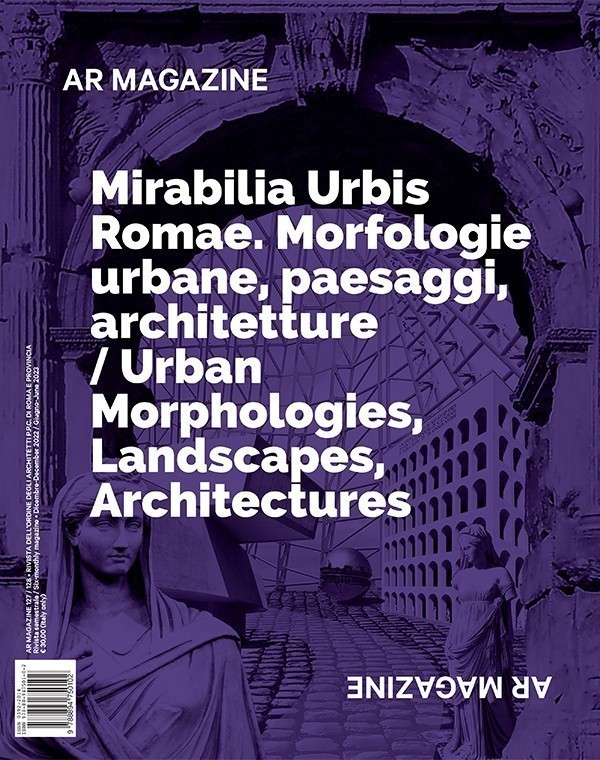

Nella bellissima fotografia di copertina ©Adriano Mura:

Villaggio Olimpico di Roma, 1957-1960 | V. Cafiero, A. Libera, A. Luccichenti, V. Monaco, L. Moretti