Giuseppe Perugini nasce a Buenos Aires il 17 marzo 1914. Arrivato a Roma nei primi anni Trenta con l’intento di approfondire dal vero il proprio interesse per l’arte e l’architettura viene a contatto con le ancor vitali Avanguardie e con le idee razionaliste allora quasi clandestine. Si iscrive quindi a quella facoltà di Architettura che non avrebbe più abbandonato, contribuendo in seguito, come professore di Composizione Architettonica, alla formazione di gran parte degli attuali esponenti del mondo architettonico romano. In questi anni di studio ha modo di frequentare i Maestri della Scuola Romana, come Adalberto Libera.

Laureatosi nel 1941, inizia subito una intensa attività didattica e di ricerca, espressione diretta di un credo architettonico, improntato al rispetto di un rigore formale e dimensionale di natura classica unito ad una matrice razionalista, che troviamo costantemente ribadito in tutta la sua produzione.

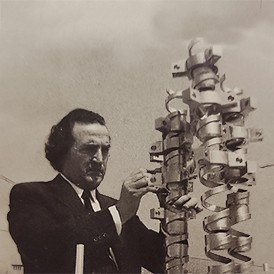

Risultato tangibile dell’attività svolta nel campo dell’architettura e della ricerca architettonica sono i riconoscimenti dei quali è stato insignito nel corso degli anni; tra questi: il titolo di Officier de l’Ordre de Léopold del Belgio (per il padiglione italiano all’Expo’58), la 1969 Henry Bacon Medal for Memorial Architecture dell’ American Institute of Architects (per il Monumento delle Ardeatine) ed il Premio Inarch-Finsider 1967 per le innovazioni introdotte nell’ambito della progettazione di strutture abitative in acciaio. Ad ulteriore dimostrazione del suo desiderio di sperimentare, è stato tra i primi studiosi a proporre, negli anni ’60, l’utilizzo del computer come strumento ordinatore di elementi modulali. A tal fine ha presentato a con-corsi internazionali una serie di progetti, come il ponte circolare sullo Stretto di Messina o la torre-elica di Plateau Beaubourg, nati dalla integrazione tra segni particolarmente espressivi e scelte tecnologiche d’avanguardia. Ed altri, come il noto «ospedale cibernetico» o la sede dell’UNIDO a Vienna, dove la funzione è privilegiata attraverso la scomposizione e la ricomposizione di cellule elementari aggregate elettronicamente secondo le effettive necessità, eliminando così le dispersioni convenzionali dell’oggetto architettonico tradizionale.

In tutti i progetti è però leggibile la volontà di esprimere il messaggio che ogni opera deve contenere rendendo quanto più palesi possibile le sue valenze simboliche e psicologiche, ma anche il desiderio di approfondire il dialogo tra architettura e processo tecnico-scientifico esposto con un linguaggio recepibile anche dal non «iniziato». Inoltre, il confronto dialettico e la collaborazione con dei personaggi di spicco della cultura stessa della nostra epoca come Neutra, Bakema, Moore, Arp, Mirko, e Cagli ha contribuito a rafforzare il suo originario razionalismo conducendo per astrazioni sempre più avanzate fino alla trasformazione in «simbolo» di ognuno dei suoi spunti progettuali.

Così la sua opera prima, il Monumento alle Fosse Ardeatine a Roma, contemporaneamente struttura architettonica, simbolo e memoriale, appare come una «tomba unica». Mentre gli edifici della Città Giudiziaria si configurano come una vera «cittadella», ispirata all’aspetto «urbano» ed itinerante della giustizia dell’Età Classica. Alla stessa ideologia appartengono anche la chiesa-sacrario di Piedimonte San Germano, il già citato ponte di Messina — tangibile emblema del collegamento tra le due sponde —, l’«esplosione cinetica» del progetto di un polo espositivo nella Fortezza da Basso di Firenze, il binomio materia-musica del prisma del Memorial Fermi a Chicago. Così il recentissimo monolite cubico dedicato a Natalino Sapegno, il «dinamismo» del progetto per l’aeroporto di Torino, la «casa-albero» a Fregene, sono tutte opere che nulla concedono alla forma fine a se stessa, alla occasionalità compositiva, e dalle quali traspaiono una continuità «stilistica» ed un metodo rigoroso di interpretazioni dello spazio espressi, sotto l’egida della geometria, con materiali «puri» tra I quali prevalgono acciaio e cemento armato.

Ma, questo particolare «metodo» progettuale non si esaurisce nella produzione strettamente architettonica o «monumentale»; tant’è vero che negli interventi urbanistici, nei tratti autostradali — basti pensare al «nodo» di Restauro lungo la Palermo-Catania -o addirittura nei restauri di edifici di particolare pregio — il palazzo Muti-Bussi o la Villa Mondragone — il desiderio di palesare attraverso il medium architettonico un significato derivato dalle matrici stesse dell’opera é sempre facilmente riconoscibile.

Per quanto concerne la sua attività socio-pubblicistica viene chiamato subito dopo, la guerra a partecipare alle iniziative promosse dal Ministero LL.PP. per la formulazione di una normativa destinata a uniformare i processi di ricostruzione del Peese. Negli anni successivi, dal consiglio di amministrazione dell’I.S.E.S., contribuisce al recupero delle zone terremotate del Belice. Fa quindi parte della Consulta del Ministero P.I. per le normative sull’edilizia scolastica e, tra il 1962 ed il 1966, come presidente dell’Ordine gli Architetti di Roma e Lazio, partecipa al dibattito sulla equipollenza dei titoli professionali all’interno della CEE. È anche presidente dell’Opera Universitaria, membro di commissione in numerosi concorsi nazionali e internazionali, membro della commissione edilizia e della commissione per lo studio del nuovo assetto urbanistico dell’area metropolitana di Roma, nonché fondatore dell’A.P.A.O. — Associazione per l’Architettura Organica — e del Circolo di Roma. Tra i suoi scritti troviamo dei saggi e delle opere dedicati all’analisi della cultura archi-tettonica contemporanea (La forma in architettura, Roma 1953), al confronto tra teoria e costruito (Architettura di Borromini nella chiesa di S. Maria dei Sette Dolori, Roma 1959 e Modelli borrominiani in S. Giovanni dei Fiorentini, Roma 1962), all’intervento michelangiolesco in Campidoglio (in AA.VV., Il Campidoglio di Michelangelo, Accademia di San Luca, Roma 1965) ed alle potenzialità applicative del mezzo elettronico in architettura.

Testo a cura di Rainaldo Perugini

Piazza Manfredo Fanti 47 – 00185 Roma

Telefono: 06 97604560

Email: protocollo@architettiroma.it

PEC: ordine@pec.architettiroma.it

C.F: 80053110583

| Lunedì | 09:00 - 13:00 14:30 - 16:30 |

| Mercoledì | 09:00 - 13:00 14:30 - 16:30 |

| Venerdì | 09:00 - 13:00 |